La profession d’archiviste

Que sont les archives ?

L’ensemble des documents produits dans l’exercice d’une activité.

Les archives sont l’ensemble des documents produits dans l’exercice d’une activité pour garder trace des actions d’une personne, ou d’une organisation publique ou privée.

Des supports variés : papiers, photographies, données électroniques…

Les archives peuvent être sur des supports variés : papier, mais aussi film sur support photographique, ou encore données électroniques stockées sur une unité de stockage informatique (cédérom, disque dur, etc.).

Le livre II du code du patrimoine les définit en effet de la manière suivante : « Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ».

Des documents de toute époque

Le mot « archives » signifie autant contemporain qu’ancien : un document est un document d’archives dès sa création.

Pourquoi conserver les documents ?

- Organiser la gestion des documents : elle permet d’organiser la gestion courante d’un service (en administration comme en entreprise), et de disposer en permanence des informations utiles.

- Justifier les droits des personnes physiques ou morales : elle permet de justifier les droits et obligations des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, et en cas de contestation, de posséder des preuves.

- Sauvegarder la mémoire : elle permet, en constituant les matériaux de l’histoire, de sauvegarder la mémoire.

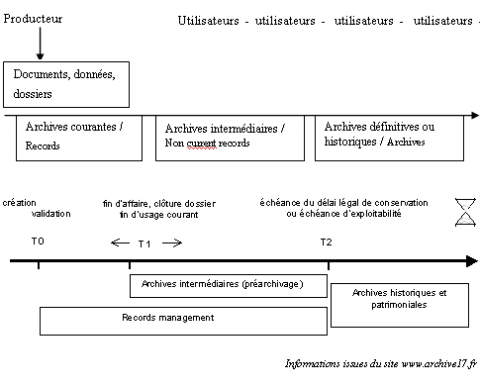

Les trois « âges » des archives (décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979) :

- Archives courantes : dossiers vivants, conservés dans le bureau.

- Archives intermédiaires : dossiers clos, mais conservés à proximité, dans un local de préarchivage, pour des raisons d’activité du service ou de prescription légale.

- Archives définitives : dossiers présentant un intérêt historique (tant pour la documentation de la recherche que pour la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées), et qui doivent donc être conservés définitivement.

Le records management

Le records management : un outil de traitement des archives dès leur création.

Le records management, concept né aux Etats-Unis, est une fonction d’organisation et de gestion de l’ensemble des documents essentiels à la conduite de l’activité d’une organisation, publique ou privée. Sa finalité est de permettre à l’organisation de disposer à tout moment des documents. Le champ du records management recouvre les archives courantes et intermédiaires.

Le records management gère les records, c’est-à-dire, selon les cultures d’entreprise et d’administration : les dossiers vivants, les archives courantes et intermédiaires, les documents internes de référence. Il prend en compte les exigences légales de conservation, la responsabilité et la traçabilité, les besoins d’information, l’efficacité des systèmes et des procédures, le « rapport qualité/prix » de l’information archivée.

Le records management et l’archivage électronique posent le principe commun de l’enregistrement et de la prise en compte du document dans un système dédié dès sa validation, c’est-à-dire en amont du processus documentaire.

Le records management a fait l’objet en 2001 d’une norme internationale ISO 15489, reprise en 2002 par l’association française de normalisation (AFNOR) sous le titre NF ISO 15489.

Les archives numériques

Le champ de l’archivage numérique commence au moment de la validation du document.

Les spécifications nécessaires à la mise en place d’un système d’archivage électronique, sont décrites dans le rapport MoReq traduit en français en 2004, et issu des travaux de la Commission européenne. Ce rapport définit le modèle d’exigences pour l’archivage électronique. Il est compatible avec les exigences de la norme ISO 15489.

MoReq a l’avantage d’inclure la notion de valeur probante des documents, développée dans la norme ISO 15489, tout en recentrant le débat sur le plan de classement, les contrôles et la sécurité, les délais de conservation et la notion de sort final des documents, la capture des documents, l’identification, la recherche, le repérage et la restitution.

Le records management et l’archivage électronique posent le principe commun de l’enregistrement et de la prise en compte du document dans un système dédié dès sa validation, c’est-à-dire en amont du processus documentaire.

Qu’est-ce qu’un archiviste ?

Un professionnel de l’information et du patrimoine

L’archiviste est responsable des archives (ensemble des documents, quel que soit leur support et quelle que soit leur date, produits ou reçus par les personnes ou les organismes publics ou privés) de l’entreprise, l’administration, l’association… où il travaille. Il est chargé notamment de la conservation des archives historiques, mais il intervient également en amont de la chaîne de traitement de l’information et sensibilise les services à ce principe essentiel : un document est un document d’archives dès sa création.

Gardien de la mémoire des organisations, l’archiviste est aussi un médiateur : en valorisant les archives et en les communiquant aux publics qui le souhaitent, il transmet et fait vivre cette mémoire. Il contribue au partage des connaissances.

L’archiviste doit connaître le passé, maîtriser le présent et préparer l’avenir : les documents d’aujourd’hui seront demain les matériaux de l’Histoire.

Les principales activités de l’archiviste

L’archiviste doit gérer toutes les étapes de la chaîne archivistique : la collecte et le classement des documents, leur traitement final, leur conservation et leur communication au public.

Il doit également être un bon gestionnaire et un décideur : la gestion de projets (construction de nouveaux bâtiments, informatisation d’un service, relation avec les prestataires extérieurs…), comme la gestion de personnel, entrent dans ses attributions.

En amont : Audit, expertise, formation

- L’archiviste évalue l’importance du contenu des documents.

- Il forme le personnel des services à la gestion de leur production de documents.

- Il élabore des outils de traitement des archives dès leur création : ces outils permettent d’analyser l’utilité des documents produits, de fixer leur durée de conservation, de déterminer quelles seront les archives définitives.

Classement, conservation

- Après expertise, l’archiviste trie les documents collectés.

- Il les organise de façon cohérente.

- Il prend des mesures pour assurer la conservation, la restauration et la sécurisation des documents.

- Il assure également le rangement des documents, met en place leur conditionnement et supervise la destruction de certains documents, selon les dispositions réglementaire en vigueur.

Communication

- L’archiviste élabore et communique aux services de son organisation et au public des outils d’aide à la recherche : instruments de recherche, guide des sources…

- Il communique les documents aux différents publics qui le souhaitent : services, chercheurs, généalogistes, étudiants… : cette dimension de la profession justifie toutes les autres, la finalité de la conservation des archives étant de pouvoir, dans le respect des délais fixés par la loi, les communiquer au plus grand nombre.

- Il oriente et guide les lecteurs et utilisateurs dans leurs recherches.

Valorisation

- L’archiviste, par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication, diffuse les outils d’aide à la recherche et valorise les archives auprès du plus grand nombre.

- L’archiviste, avec les services éducatifs qui existent dans certains services d’archives (Archives nationales, Archives départementales, Archives municipales…) organise des ateliers, élabore des dossiers documentaires pour les enseignants, dans le but de faire connaître et de valoriser les archives auprès du jeune public.

- L’archiviste participe activement à l’organisation d’expositions. Conçues notamment autour de thématiques historiques, ces manifestations sont l’occasion de mettre en valeur les archives, de les faire découvrir au public, dans des scénographies regroupant des documents d’archives, mais aussi des objets, des tableaux ou d’autres œuvres d’art. Voici quelques exemples d’expositions réalisées par des services d’archives : « Qui a eu cette idée folle d’inventer l’école ? » aux Archives municipales de Marseille, ou encore « Calligraphie, la beauté d’écrire » aux Archives départementales de Maine-et-Loire.

- D’autres formes ou modes d’expression permettent aujourd’hui de développer les publics : lectures d’archives à voix haute, ateliers d’écritures, jeux, expositions virtuelles sur Internet…

Comment devenir archiviste ?

Les formations initiales

Vous souhaitez entreprendre des études pour devenir archiviste ?

Vous êtes perdu devant les multiples possibilités de formations universitaires qui s’offrent à vous ?

Cette rubrique pourra peut-être vous aider !

Notre panorama complet des formations initiales regroupe les formations universitaires dans le domaine des archives que nous avons listées en France et ce pour plusieurs niveaux d’études (diplôme universitaire, Bac+2, Licence et Master).

Vous pourrez notamment y consulter les fiches descriptives de ces formations ainsi que leurs plaquettes pédagogiques lorsque ces dernières nous ont été renseignées.

La formation d’assistant·e archiviste

Depuis 2005, l’AAF est co-certificateur avec l’association de prévention du site de la Villette (APSV) de la formation assistant·e archiviste.

La certification « assistant(e) archiviste » correspond à un emploi de technicien supérieur (BAC +2). Elle s’exerce dans les grandes entreprises, instituts de recherche, établissements publics, ou chez des prestataires spécialisés.

Il s’agit d’une formation de 18 mois en alternance.

Les enseignements recoupent les quatre étapes de la chaîne archivistique : collecter, classer, conserver et communiquer.

Le rythme de l’alternance est réparti ainsi : une semaine par mois en formation suivi de 3 semaine en immersion au sein de la structure d’accueil. La durée de la formation professionnelle est de 630 heures.

La fonction publique de l’État

Un fonctionnaire de l’État est recruté dans un corps, au sein duquel peuvent être exercés différents métiers : ainsi, les documentalistes et les archivistes pourront tous deux relever des corps des chargés d’études documentaires et des secrétaires de documentation.

Conservateur du patrimoine – Catégorie A

Lieux d’exercice :

Les conservateurs du patrimoine, spécialité « archives » exercent leurs fonctions au Service interministériel des Archives de France et dans ses missions dans les administrations centrales, aux Archives nationales, dans les services d’archives des ministères de la Défense et des Affaires Etrangères, dans les grands établissements publics et dans les services d’Archives départementales. Ils assurent des fonctions de direction, d’encadrement ou d’expertise scientifique.

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emplois (fonction publique territoriale) équivalents :

Les conservateurs du patrimoine peuvent également être détachés dans des postes territoriaux équivalents (cadre d’emplois des conservateurs territoriaux) au sein des Archives régionales, départementales ou municipales.

Statut :

Le statut des conservateurs du patrimoine est défini par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013.

Concours :

Le corps des conservateurs du patrimoine est accessible par un concours du ministère de la Culture, organisé par l’Institut national du Patrimoine. La filière archives de ce concours peut être notamment préparée à l’École nationale des chartes.

Chargé d’études documentaires (Culture) – Catégorie A

Lieux d’exercice :

Les chargés d’études documentaires du ministère de la Culture exercent principalement leurs fonctions aux Archives nationales et dans les services d’Archives départementales.

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les chargés d’études documentaires culture peuvent être détachés dans le corps interministériel des chargés d’études documentaires ou celui des ingénieurs d’études du ministère de l’enseignement supérieur. Ils peuvent également être détachés dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (fonction publique territoriale).

Statut :

Le statut des chargés d’études documentaires a été défini par le décret n° 98-188 du 19 mars 1998

Concours :

Le corps des chargé d’études documentaires culture est accessible par concours. Trois options existent dont une option « archives ».

Chargé d’études documentaires (corps interministériel) – Catégorie A

Lieux d’exercice :

Les chargés d’études documentaires du corps interministériel exercent principalement leurs fonctions dans les services d’archives des ministères de la Défense et des Affaires Etrangères ainsi que dans les autres administrations centrales, à l’exception des ministères de la culture et de l’Education nationale.

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les chargés d’études documentaires interministériels peuvent être détachés dans le corps des chargés d’études documentaires du ministère de la culture ou celui des ingénieurs d’études du ministère de l’enseignement supérieur. Ils peuvent également être détachés dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (fonction publique territoriale).

Statut :

Le statut des chargés d’études documentaires est défini par le décret n° 98-188 du 19 mars 1998.

Concours :

La corps interministériel des chargés d’études documentaires est accessible par un concours organisé par le ministère du développement durable. Il n’y a pas d’option « archives » mais une partie de postes offerts sont des postes d’archiviste.

Ingénieur d’études et ingénieur de recherche (Éducation nationale et recherche). – Catégorie A

Lieux d’exercice :

Les ingénieurs d’études et les ingénieurs de recherche exercent principalement leurs fonctions dans les universités, ainsi que dans les grands établissements de recherche et dans certains rectorats.

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les ingénieurs d‘études peuvent être détachés dans les corps des chargés d’études documentaires (culture et équipement), ou dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine.

Les ingénieurs de recherche peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine (fonction publique de l’État) et dans le cadre d’emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Statut :

Le statut des ingénieurs d’études et des ingénieurs de recherche est défini par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985.

Concours :

Les corps des ingénieurs d’études et des ingénieurs de recherche sont accessibles par des concours du ministère de l’Éducation nationale.

Secrétaires de documentation – Catégorie B

Lieux d’exercice :

Les secrétaires de documentation exercent principalement leurs fonctions aux Archives nationales et dans les services d’archives départementales.

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les secrétaires de documentation peuvent également être détachés au sein des corps des secrétaires administratifs (fonction publique de l’État), ou dans le cadre d’emploi (fonction publique territoriale) des assistants de conservation du patrimoine.

Statut :

Le statut des secrétaires de documentation est défini par le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013

Concours :

Le corps des secrétaires de documentation est accessible par un concours du ministère de la Culture.

La fonction publique territoriale

Au sein de la fonction publique territoriale, les agents sont recrutés dans un cadre d’emplois, au sein duquel plusieurs métiers peuvent être exercés : à titre d’exemple, le concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine comprend plusieurs filières (musées, archéologie, archives…), qui correspondent à des métiers différents.

Les archiviste de la fonction publique territoriale exercent leurs fonctions dans l’ensemble des services d’archives des collectivités locales : archives municipales, départementales et régionales, ainsi que dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG)

Hormis celui de conservateur, tous les concours sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Conservateur territorial du patrimoine – Catégorie A

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent être détachés dans le corps des conservateurs de l’État, après avis de la commission d’évaluation scientifique.

Statut :

Le statut des conservateurs territoriaux du patrimoine est défini par le décret n°91-839 du 2 septembre 1991

Concours :

Le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est accessible par un concours organisé par l’Institut national du patrimoine. Il est commun avec celui des conservateurs de l’État

Conditions d’admission :

En externe : candidats titulaires d’une licence, d’un diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

En interne : candidats justifiant de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics.

Attaché de conservation du patrimoine – Catégorie A

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les attachés de conservation du patrimoine peuvent êtes détachés dans les corps des chargés d’études documentaires et des ingénieurs d’études.

Statut :

Le statut des attachés de conservation du patrimoine a été défini par le décret n°91-843 du 2 septembre 1991.

Conditions d’admission :

En externe : candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d’études supérieures ou d’un titre ou d’un diplôme de niveau équivalent.

En interne : candidats justifiant de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics.

Troisième concours : candidats justifiant de quatre ans d’activités professionnelle, élective ou associative correspondant à des fonctions de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel.

Assistant principal de conservation du patrimoine – Catégorie B

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les assistants principaux de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans les corps des secrétaires administratifs de l’État et dans celui des secrétaires de documentation.

Statut :

Le statut des assistants principaux de conservation du patrimoine a été défini par le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011.

Conditions d’admission :

En externe : candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente, correspondant à l’une des spécialités du concours.

En interne : candidats justifiant de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics.

Troisième concours : candidats justifiant de quatre ans d’activités professionnelle ou élective correspondant aux fonctions du grade.

Assistant de conservation du patrimoine – Catégorie B

Possibilités de détachement entre corps (fonction publique de l’État) ou cadre d’emploi (fonction publique territoriale) équivalents :

Les assistants principaux de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans les corps des secrétaires administratifs de l’État et dans celui des secrétaires de documentation.

Statut :

Le statut des assistants de conservation du patrimoine a été défini par le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011.

Conditions d’admission :

En externe : candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

En interne : candidats justifiant de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics.

Troisième concours : candidats justifiant de quatre ans d’activités professionnelle ou élective correspondant aux fonctions du grade.

Concours

- Attaché de conservation du patrimoine

- Assistant principal de conservation du patrimoine

- Assistant de conservation du patrimoine

Référentiel métiers

Qu’est-ce qu’un référentiel métier ? En général, il s’agit d’un inventaire le plus exhaustif possible de tous les métiers d’un secteur donné.

Le référentiel métier de l’AAF ne s’intéresse pas aux métiers mais aux tâches qui sont réalisées par les archivistes. Notre métiers, nos métiers, sont multi-formes. Nous travaillons tous dans un service d’archives mais nous avons tous des métiers différents.

Quoi ? pourquoi ?

Un référentiel métiers est un tableau listant des activités et des compétences liées, entre savoirs, savoir-faire et savoirs-être.

C’est :

- un outil de gestion pour les archivistes, pour aider à al rédaction d’un CV par exemple en nommant vos compétences

- un outil de recrutement pour les fonctions RH, pour élaborer des fiches de poste par exemple

- un outil d’analyse et d’évaluation pour les recrutements

- un outil de communication à destination des non-archivistes

Au sommaire :

- Introduction

- De la gestion des documents d’activité / records management à la collecte

- Classement et description

- Conservation

- Communication et valorisation

- Gestion d’un service d’archives

- Glossaire

Les fiches de poste

Le groupe de travail qui a élaboré le référentiel métier, a poursuivi son activité autour de la conception de fiches de poste.

Celles-ci, au nombre de 4, reprennent les activités, savoirs, savoir-être et savoir-faire du référentiel métier, en les associant à des conditions d’accès à ces postes.

Chacune comporte une version détaillée et une autre plus synthétique. Ces deux versions ont chacune une utilité propre.

- Agent archiviste, fiche courte et fiche exhaustive

- Assistant archiviste, fiche courte et fiche exhaustive

- Expert archiviste, fiche courte et fiche exhaustive

- Manager archiviste, fiche courte et fiche exhaustive

Nous vous proposons également de nouvelles fiches de poste-type concernant le personnel des services d’archives spécialistes de la conservation – restauration :

- Agent technique, fiche courte et fiche exhaustive

- Technicien, fiche courte et fiche exhaustive

- Technicien supérieur, fiche courte et fiche exhaustive

- Technicien expert, fiche courte et fiche exhaustive

Recoupant en partie le contenu des fiches d’archivistes, elles s’en distinguent néanmoins clairement en proposant des définitions des activités, des profils d’accès et une répartition des niveaux exigibles entre les compétences nécessaires bien différente.

Cette réflexion visant à affiner la liste des activités et des compétences de ces domaines techniques a conduit à améliorer également les fiches d’archivistes, revues, donc, pour leurs parties touchant au domaine de la conservation – restauration.

Petit glossaire de termes archivistiques

- Analyse :

Opération qui consiste à présenter sous une forme concise et précise les données caractérisant l’information contenue dans un document ou un ensemble de documents (de la pièce au fonds). Par extension, le résultat de cette opération.

- Archives courantes :

Documents et dossiers ouverts ou récemment clos gardés dans les bureaux pour le traitement des affaires.

- Archives définitives :

Documents qui, après évaluation, sont conservés sans limitation de durée.

- Archives intermédiaires :

Ensemble de documents qui, n’étant plus d’usage courant, doivent être conservés temporairement, pour des besoins administratifs ou juridiques.

- Archives orales :

Documents constitués de témoignages oraux provoqués ou spontanés, sous forme d’enregistrements ou transcrits.

- Archives privées :

Documents d’archives, produits ou reçus par des individus, des familles, des associations, des entreprises, des partis politiques, des syndicats etc., et par tout autre institution privée ou organisme non public.

- Archives publiques :

Documents résultant de l’activité d’organismes de droit public ou désignés comme tels par la législation.

- Bordereau de versement :

Relevé détaillé énumérant des documents et des dossiers remis à un service d’archives par un service versant ; le bordereau de versement est un instrument de recherche provisoire.

- Charte d’archivage :

Liste typologique et parfois descriptive des dossiers et documents d’un organisme, classés par fonds ou par provenance, donnant pour chacun d’eux les règles à observer pour leur conservation et leur tri.

- Classement :

Trois définitions :

1) Opération consistant à la mise en ordre intellectuelle et physique des documents d’archives à l’intérieur des dossiers, et des dossiers à l’intérieur d’un fonds*, réalisée en application du principe du respect des fonds, ou en cas d’impossibilité d’application de ce principe, selon des critères chronologiques, géographiques, numériques, alphabétiques ou thématiques. Le classement aboutit à la constitution des articles, à leur cotation et à leur rangement sur les rayonnages et conditionne la rédaction de l’instrument de recherche permettant de les retrouver.

2) Opération matérielle de mise en ordre des documents par leur insertion dans le dossier correspondant.

3) Procédure de protection d’un fonds d’archives privées au titre d’une législation spécifique sur les archives ou sur les biens culturels.

- Collecte :

Action consistant à rechercher et à recueillir des archives auprès de leurs producteurs*, selon différentes modalités : versements*, dépôts, dons, ou achats.

- Communicabilité :

Possibilité de communiquer au public un document ou un dossier, selon ce que permettent la législation, la réglementation en vigueur et son état de conservation.

- Communication :

Ensemble des actions et des moyens mis en œuvre par les services d’archives pour assurer l’accès aux documents, soit sur place, soit à distance.

- Conditionnement :

Opération consistant à placer des documents d’archives dans des contenants appropriés de façon à assurer leur protection et leur conservation.

- Conservation matérielle :

Ensemble de techniques, méthodes et procédés destinés à assurer l’intégrité physique des documents.

- Conservation préventive :

Ensemble des mesures prises par un service d’archives pour assurer la conservation matérielle des documents qui lui sont confiés en vue d’assurer leur sauvegarde.

- Cotation :

Attribution d’une cote de classement ou d’une cote de rangement à des documents ou à des dossiers.

- Élimination :

Procédure réglementaire qui consiste à détruire des documents dont la conservation n’est plus justifiée. C’est l’une des trois possibilités du traitement final des documents proposée dans un tableau de gestion*.

- Fonds d’archives :

Ensemble des documents de toute nature qu’une personne, physique ou morale, a produits ou reçus dans l’exercice de ses activités, et constitués de façon organique.

- Indexation :

Opération destinée à représenter par les éléments d’un langage documentaire ou naturel, des données résultant de l’analyse du contenu d’un document ou du document lui-même.

- Instrument de recherche :

Outil papier ou informatisé énumérant ou décrivant un ensemble de documents d’archives pour les faire connaître aux lecteurs.

- ISAAR (CPF) :

Norme internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles.

- ISAD (G) :

Norme générale et internationale de description archivistique qui fournit, dans le cadre du respect des fonds, une structure type de description pour les archives de toute forme, de tout support et de toute époque.

- ISAF :

Norme internationale donnant des lignes directrices pour la description des fonctions/activités des collectivités associées à la production et à la gestion des archives (ISAF : Norme internationale sur les activités et fonctions des collectivités).

- Magasin :

Local d’un bâtiment d’archives destiné à la conservation des documents.

- Migration :

Action de transférer des documents d’un système à un autre en préservant leur authenticité, leur intégrité, leur fiabilité et leur exploitabilité.

- Plan de classement :

Système qui fixe l’organisation des archives courantes en usage dans les bureaux. C’est aussi l’ordre dans lequel les archives définitives d’un fonds ont été classées et ordonnées dans un service d’archives.

- Préarchivage :

Gestion des archives intermédiaires jusqu’à l’expiration de leur délai d’utilité administrative, induisant à terme leur tri, leur élimination ou leur conservation définitive.

- Producteur d’archives :

Personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des archives dans l’exercice de son activité.

- Récolement :

Opération consistant à dresser la liste topographique des articles conservés dans un service d’archives ou un fonds. C’est aussi l’opération destinée à vérifier l’intégralité des fonds et collections d’un service d’archives périodiquement ou lors du changement de responsable d’un service d’archives.

- Records management :

Ensemble des mesures destinées à rationaliser la production, le tri, la conservation et l’utilisation des archives courantes et intermédiaires.

- Restauration :

Ensemble des techniques employées pour remettre en état, renforcer ou ralentir la dégradation des documents fragilisés ou endommagés.

- Service versant :

Tout service administratif qui transfère des archives en sa possession dans un service d’archives, qu’il les ait lui-même produites (on parle alors de service producteur*) ou qu’il les ait héritées d’un service dont il a ou non repris les attributions.

- Tableau de gestion :

État des documents produits par un service ou un organisme, reflétant son organisation et servant à gérer ses archives courantes et intermédiaires et à procéder à l’archivage de ses archives historiques. Il fixe pour chaque type de documents les délais d’utilité administrative, les délais de versement (c’est-à-dire de transfert) au service d’archives compétent pour les recevoir,le traitement final et les modalités de tri à lui appliquer.

- Tri :

Terme générique désignant toute opération consistant à séparer, dans un ensemble de documents, ceux qui doivent être conservés de ceux qui sont destinés à être détruits.

- Versement :

Opération matérielle et intellectuelle par laquelle la responsabilité de la conservation d’archives passe de l’administration à un service de préarchivage ou à un service d’archives, ou bien d’un service de préarchivage à un service d’archives. Ce terme désigne aussi, par extension, les documents ainsi transférés en une seule fois.

Si vous souhaitez approfondir votre recherche nous vous conseillons de consulter le Dictionnaire de terminologie archivistique édité en 2002 sur le site de la Direction des archives de France.

Code de déontologie

Ce code a été adopté par l’Assemblée générale du Conseil international des Archives en sa 13e session tenue à Beijing (Chine) le 6 septembre 1996.

Vous trouverez également ce texte en ligne sur le site du Conseil international des Archives, avec des traductions en anglais, espagnol, grec, italien, hongrois, etc.